原标题:五孔探针,解码流体隐形的精准密钥

原标题:五孔探针,解码流体隐形的精准密钥

导读:

五孔探针测量系统是一种高精度的流体力学检测工具,通过五个对称分布的测压孔实时捕捉空间流场的全参数信息(速度、方向、压力等)。该系统基于气动测量原理,利用探针头部对气流方向的敏感...

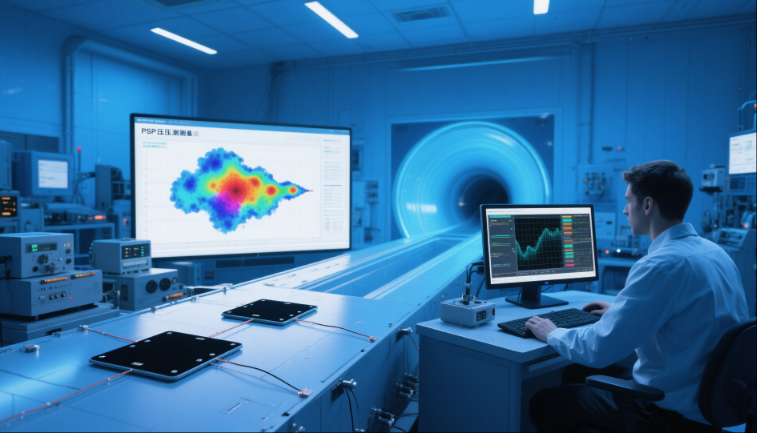

五孔探针测量系统是一种高精度的流体力学检测工具,通过五个对称分布的测压孔实时捕捉空间流场的全参数信息(速度、方向、压力等)。该系统基于气动测量原理,利用探针头部对气流方向的敏感性,通过各孔位压力差解算三维流速矢量,精度可达±0.5°(角度)和±1%(速度)。其创新性在于将复杂的空间流动可视化,既能测量亚音速/超音速流场,又可应用于航空发动机、风力机叶片等狭小空间。相比传统单点测量,五孔探针通过一次定位即可获取平面流场图谱,大幅提升实验效率。现代系统集成压力传感器与数据采集模块,结合CFD仿真校验,使实验室级测量扩展到工业现场,为湍流研究、飞行器设计等领域提供关键数据支撑,被誉为"解码流体力学隐形语言的精密钥匙"。

引言:当气流“开口说话”

在风洞实验室里,工程师老张盯着屏幕上跳动的数据曲线,眉头紧锁,他面前是一架缩比飞机模型,周围的气流像顽皮的孩子,看不见却搅得模型机翼微微震颤。“得让气流‘招供’它的方向和压力,”他嘀咕着,转身拍了拍身旁一台银灰色设备——五孔探针测量系统。“这玩意儿,就是咱的‘测谎仪’。”

这样的场景在航空航天、能源动力等领域屡见不鲜,五孔探针测量系统,这个听起来冷冰冰的技术名词,实则是工程师们解码流体语言的“翻译官”,它如何工作?为何能成为实验室的“顶流工具”?本文将用生活化的语言和具象化的案例,揭开它的神秘面纱。

一、五孔探针:流体世界的“多面侦探”

1. 外形设计:像“章鱼触手”的精密传感器

想象一根铅笔粗细的金属杆,顶端镶嵌着5个微型孔洞——1个居中,其余4个对称分布在四周,活像一只缩小的机械章鱼,这些孔洞并非随意排列:中央孔直指气流来向,负责测量总压;侧面的4个孔则像“斜眼观察”的侦探,通过对比压力差推算气流角度。

为什么是5个孔?

三孔探针的局限:早期三孔探针只能测二维平面内的气流方向,如同用手机拍全景照片却少了上下视角。

五孔的升级:增加两孔后,系统能捕捉三维空间内气流的“俯仰”和“偏航”,好比从普通照片升级到VR全景。

2. 工作原理:压力差的“数学游戏”

当气流撞击探针时,不同孔洞因角度差异产生压力变化。

- 若气流从左上方袭来,左上孔压力升高,右下孔压力降低,系统通过公式 \( \theta = K \cdot \Delta P \)(θ为气流角度,K为校准系数)计算出精确方向。

类比生活:就像用手指感受风扇吹风——正对时风力最大,侧移时指尖压力逐渐减弱,大脑自动判断风向,五孔探针做的,是用传感器替代“手指”,用算法替代“直觉”。

二、应用场景:从实验室到生产线的“跨界明星”

1. 风洞试验:给飞机翅膀“把脉”

某飞机制造商的工程师小林曾遇到机翼震颤问题,传统单点测量只能获得局部数据,而五孔探针扫描后,团队发现气流在翼尖形成了危险的漩涡。“就像医生用CT扫描代替听诊器,终于看清了病灶的立体结构。”小林感叹。

数据对比:

| 测量方式 | 数据维度 | 典型误差 | |

| 单孔压力传感器 | 1D压力 | ±5% | |

| 五孔探针 | 3D方向+压力 | ±0.5° |

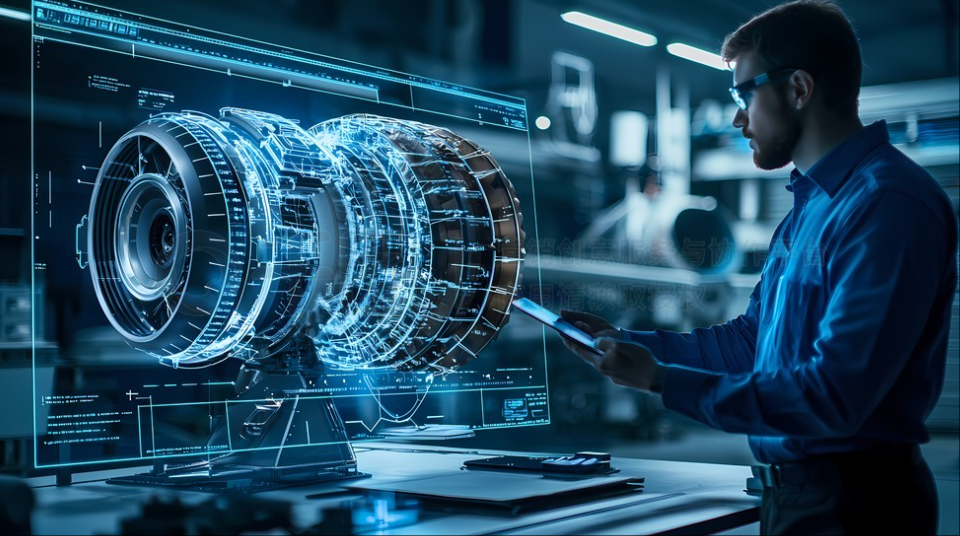

2. 涡轮机械:守护发电厂的“心脏”

在燃气轮机内部,高温高压气流以每秒数百米的速度旋转,五孔探针需穿上“隔热服”(陶瓷涂层),深入其中监测气流分离现象,某电厂曾因叶片积灰导致效率下降3%,通过探针数据调整清洗周期后,年省燃料费超200万元。

用户痛点解决:

传统方法:停机拆解检查,耗时72小时。

五孔探针方案:在线监测,1小时生成诊断报告。

3. 汽车工业:让赛车“御风而行”

F1车队利用微型五孔探针(直径仅2mm)贴在车身表面,实时监测气流剥离点,某赛季,一支车队通过调整尾翼角度,使下压力提升7%——相当于过弯时车速可提高12km/h而不打滑。

三、技术细节:藏在“五孔”背后的黑科技

**1. 校准:给探针“上户口”

每支五孔探针出厂前需在标准风洞中“建档”:

步骤:以10°为间隔,从-30°到+30°逐个角度吹风,记录每个孔的压力响应。

人性化设计:现代系统自带校准数据库,如同手机面部识别,一次录入后自动匹配。

2. 数据处理:从“噪音”中提取信号

气流湍流会导致压力高频波动,工程师采用两种策略:

硬件方案:在探针内部加装阻尼腔,缓冲压力波动,类似咖啡滤纸过滤渣滓。

软件方案:傅里叶变换剔除高频噪声,保留有效信号——如同在嘈杂的菜市场专注听清一个人的对话。

四、挑战与未来:更小、更智能、更抗造

**1. 微型化之战

某无人机企业曾抱怨:“现有探针比我们的机翼还粗!”目前最先进的3D打印探针直径已突破0.5mm,但进一步缩小面临材料强度与精度的矛盾。

2. 智能升级:从“测量仪”到“诊断专家”

德国某实验室正在训练AI模型,让系统能根据历史数据预测气流分离风险。“就像老中医望闻问切,未来探针看一眼数据就能开药方。”项目负责人比喻道。

**3. 极端环境适应性

针对航天器再入大气层时的高温(>1500℃),NASA开发了蓝宝石涂层的五孔探针,造价堪比一辆跑车,但确保了火星探测器降落伞的精准开伞时机。

无声的流体,有“声”的科技

回望风洞实验室,老张的眉头早已舒展,五孔探针测量系统提供的三维流场图,让他精准定位了机翼改型方案,这台看似冰冷的设备,实则是人类与流体对话的桥梁——它让无形的风有了形状,让混沌的涡流有了逻辑。

正如一位从业20年的工程师所说:“好的测量工具,不是数据的搬运工,而是故事的讲述者。”五孔探针测量系统,正是用它的五个“小耳朵”,静静聆听着流体世界的每一句低语。